Desde muy niño supe que era un sentimental sin remedio. O, según la cruda elocuencia de Igor, soy un ñoño de mierda. Tuve la suerte de crecer en una casa donde se apreciaban los libros, y donde siempre, siempre, siempre había dinero para comprar un cuento el fin de semana, incluso en algunos momentos tensos en los que estaba claro que no llegábamos a fin de mes.

Durante toda mi infancia me intrigaban los títulos de los libros que había en casa: Un puente sobre el Drina, Archipiélago Gulag, QB VII, El otoño del patriarca, Mortal y rosa, Tiempo de silencio, La guerra del fin del mundo... Cada libro era mágico: era un mundo empaquetado en papel, con su olor, con su forma, con su peso, y ahí agazapada había gente de todas las épocas, de todos los países, que hablaba todos los idiomas. A veces sacaba uno de la estantería, ponderaba la encuadernación, la cubierta, leía las solapas, si es que tenían algo escrito, y abría al azar por alguna página. Lo más habitual era no entender nada o encontrar una descripción mortalmente aburrida (para un niño), y así la intriga persistía año tras año. ¿Cuándo podré leer estos libros mágicos? Poco a poco una mano con criterio me fue abriendo los volúmenes adecuados, y hacia los trece años, si no me equivoco, empecé a leer aquellos libros "sin dibujos", libros de persona mayor, empezando con el realismo mágico, Orwell y Galdós.

Pero antes de que llegara ese momento leí muchos otros libros "con dibujos". Letra grande, una ilustración cada cinco o diez páginas, capitulos cortos... Ahí no había intriga: ahí lo que había era pasión y entrega absoluta a aquellos libros para niños. No teníamos muchos, pero los que teníamos eran, para mí, verdaderos tesoros. Casi todos eran de la editorial Noguer o de la colección Alfaguara Juvenil. No sé cuántas veces leí cada uno, pero debieron de ser muchas porque hasta el día de hoy puedo parafrasear descripciones y diálogos, y por supuesto nombrar a los personajes que, varias décadas después, siguen pululando por mi mente como espíritus benignos. No creo que me protejan de nada, pero me ayudan a mantener viva la ilusión.

Recuerdo en particular tres libros que me hacían suspirar, o tragar saliva, o cerrar los ojos, cuando se me ocurría mirar a la estantería. Las historias de aquellos tres libros me marcaron tanto que, en muchas ocasiones, no podía dejar de sacarlos y hojearlos un poco, revisar las ilustraciones, recordar cada detalle, cada gesto de los protagonistas, cada momento de tensión o de desenlace.

El primero y principal es La familia Mumín, de Tove Jansson. Sin abrir el libro y sin buscar en Internet puedo enumerar a los protagonistas: Mumín, Manrico, Esnif, el Esnorque, Esnorquita, Papá y Mamá Mumín, la Bu, los Jatifnatarnis, los Vocablos Extranjeros... Hojas de zarzaparrilla para todos y magia, mucha magia gracias al sombrero del mago.

El segundo es La isla de Abel, de William Steig. Abel es un ratón y Amanda es una ratona. Están muy enamorados. Un día salen a dar un paseo, pero amenaza tormenta y, en una ráfaga de viento, Amanda pierde el pañuelo que lleva al cuello. Abel, caballeroso y dispuesto, sale corriendo para recogerlo, con la mala suerte de que se ve arrastrado por la fuerza de la tormenta, cae a un río y por los pelos salva la vida agarrándose a una ramita y alcanzando una isla en mitad de la corriente. El libro describe la historia de Abel, náufrago en medio de un río que para él es como un océano, mientras trata de sobrevivir y de regresar a su pueblo de ratones para encontrarse de nuevo con Amanda. Por supuesto, durante toda la aventura Abel lleva al cuello el pañuelo, y esa es la última frase del libro, cuando por fin llega el reencuentro: "Te he traído tu pañuelo", le dice Abel a Amanda en la última página, y yo, el un ñoño de mierda, con solo escribir eso siento que, igual que hace décadas, voy a soltar una lagrimita.

El tercero, que en realidad son dos, es Jim Botón y Lucas el maquinista y su continuación, Jim Botón y los Trece Salvajes, de Michael Ende. Ende se hizo famoso con Momo y La historia interminable. Estas dos novelitas de Jim Botón, también de fantasía, son anteriores y quizá de menor calidad literaria, pero para mí son insuperables. Personajes como el señor Tur-Tur, el gigante aparente, o Nepomuk, el dragón cobarde, me parecen auténticas genialidades y, como he dicho al principio, los llevo grabados en la memoria. Son libros de viajes y aventuras y, para mí, que soy un vicioso de los viajes (no tanto ya de las aventuras), los personajes y los países fantásticos que describe Ende eran auténticos paraísos. Recuerdo la sensación nítida de estar leyendo y pensar: "quiero, quiero, quiero estar allí, quiero aparecer allí ahora mismo y viajar con ellos". Creo que ningún escritor podría pedir más, y espero que hayamos sido muchos los que sentimos eso con las novelas de Ende.

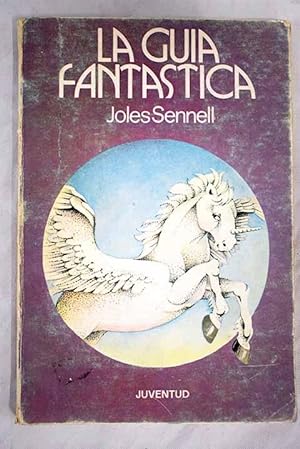

Como no se me ocurre mejor manera de terminar, voy a añadir un cuarto libro a la lista, un libro que también me hace temblar por dentro cuando lo recuerdo: La guía fantástica, de Joles Sennel (seudónimo del escritor catalán Josep Albanell). Es una narración originalísima que describe un libro dentro del libro. Cuando el protagonista empieza a leer, descubre la historia del último unicórnalo (mezcla de unicornio y pegaso), llamado Nito, y de su muerte, lenta y trágica: va arrancándose las plumas de las alas y, con la sangre que sale, escribe la guía fantástica, un libro que, a ojos de la gente sin imaginación, está en blanco, pero cuando alguien imaginativo lo abre, se llena con historias, descripciones y otros textos. Obviamente, lo que pasa en este libro es que el protagonista se encuentra con la historia del unicórnalo narrada en la misma guía, con lo que se cierra el círculo narrativo. En otras palabras: una sobredosis bestial de imaginación cuyos efectos me duran hasta hoy, casi cuarenta años después. Ahí está la portada del libro que tuve, que cuidé y que veneré durante muchos años.

Como no se me ocurre mejor manera de terminar, voy a añadir un cuarto libro a la lista, un libro que también me hace temblar por dentro cuando lo recuerdo: La guía fantástica, de Joles Sennel (seudónimo del escritor catalán Josep Albanell). Es una narración originalísima que describe un libro dentro del libro. Cuando el protagonista empieza a leer, descubre la historia del último unicórnalo (mezcla de unicornio y pegaso), llamado Nito, y de su muerte, lenta y trágica: va arrancándose las plumas de las alas y, con la sangre que sale, escribe la guía fantástica, un libro que, a ojos de la gente sin imaginación, está en blanco, pero cuando alguien imaginativo lo abre, se llena con historias, descripciones y otros textos. Obviamente, lo que pasa en este libro es que el protagonista se encuentra con la historia del unicórnalo narrada en la misma guía, con lo que se cierra el círculo narrativo. En otras palabras: una sobredosis bestial de imaginación cuyos efectos me duran hasta hoy, casi cuarenta años después. Ahí está la portada del libro que tuve, que cuidé y que veneré durante muchos años.Ya termino. Si alguien quiere citar o comentar algún libro infantil o juvenil de esos que, al recordarlo, os hace tragar saliva, o sonreír, o cualquier otra cosa, adelante, que para eso están los comentarios. O por Twitter. O como quiera cada quién.